2014年5月22日・フィリピンレイテ島Merida町各村とOrmoc市

【本日の活動概要】

午前中Meridaの3村をまわり 午後はOrmoc市にて市庁舎、Ormoc District Hospital(ODH)他関係機関を訪問しました。

本日はMerida Rural Health Unit(RHU)のMunicipal Health OfficerであるSolana医師の計らいで、Merida RHUのWater, Sanitation and Hygiene(WASH)担当者のダンテ氏に同伴してもらい、未訪問であった残り2つのエリアに行きました。ダンテ氏はMerida RHUで7年間勤務しており、奥さんは地元で助産婦をしています。

【WASHについて】

Solana医師へのヒアリングでは災害後は医療とともにWASHの活動が重要になるということで、本日は村内の水源を中心に訪問しました。ダンテ氏へのヒアリングによると、Meridaではこれまでコレラのケースはないが以前Puerto Bello村でチフスの発生があったとのことでした。WASH担当として1か月に11の村を巡回しており、2か月に一度全村をチェックしていることになります。水質検査では3種類の水源があり、レベル1は深井戸の手押しポンプ、レベル2は共有水道、レベル3は各世帯内の水道ということでした。

|  |

| 水源レベル1は深井戸の手押しポンプ | レベル2は共有水道 |

【Merida地域の村訪問】

①山間部北エリア:Cabaliwan村ーBarangay Health Station(BHS)所在地

傾斜面の集落で、WASHの水質検査を行っている水源を訪問しました。台風ハイエンの前から大腸菌が検出されており、ここではレベル2の水源(村内に設けられた共有の貯水タンクに蛇口がついたもの)を確認しました。そこでは住民が水浴びしたり、水を汲みにきたりしていました。この山間部北部エリアを奥にいくとさらに2つの村がありますが舗装されておらず4輪駆動車でないとアクセスできないため、村人は主にバイクタクシーを利用します。

②沿岸部北エリア:Puerto Bello村

Meridaの中で人口が最も多い村で、BHSはありませんがHealth Centerとして建てられた建物があり、2013年1 ~6月の半年間はMother Blessというタクロバンの修道女団体の支援でBirthing Centerとして使われていたようですが、助産婦不足で現在は再びhealth centrとして月に一度だけMerida RHUからスタッフが派遣されて診療活動をしているそうです。

訪問時は運よくこの月に一度の診察日にあたり直接話をきくことができました。この日は予防接種が39件、通常20~30件の診察を行っているそうです。現在、お産はMeridaのRHU、Ormoc市の公立病院ODHまたは隣のCasilda村にある私立のBirthing Centerにいくということでした。

③沿岸部北エリア:Casilda村ーBHS所在地

民間のBirthing Centerがあるということで訪問しましたが、水道配管工事まで予算が足りず水も使えない状態でBirthing Center としては使用されていませんでした。Merida内で分娩できるのは他にRHUのみで、昨日訪問したLibjoとLundagのbarangay health center(barangayとは村の意) は分娩室などあるのでBirthing Centerとして使える造りにはなっていました。

【BlueStar Birthing Centerについて】

このクリニックはBlueStar PilipinasというFamily Planningのフランチャイズで、会員となった助産婦がクリニックを運営するもので、2012年にはフィリピン国内に282クリニック、302名の助産婦会員がいるとのことです。フランチャイズに参加するためには助産婦は年間の会員費として24ドルと一週間に7ドル支払っているようです。

CasildaのBlueStar Birthing Centerは国際機関の資金援助で2014年1月に開院、助産婦の自宅に増築する形で建設されており、よって24時間対応だということでした。この施設を利用してお産する場合は2,500ペソを支払い、その後PhilHealthという保険で1,000ペソ戻ってくるので実質的には1,500ペソかかるということでした。公的な施設を利用する場合は1,000ペソ支払い1,000ペソ戻ってくるので無料です。大きさはBHSと比べても小さくこじんまりとしていますが、水回りを含む設備も整っており私立だけあって手が行き届いていました。開設から5か月で33件の分娩を行い、Meridaや隣の行政区であるIsabelからも患者がきているとのことでした。

【Ormoc市庁舎、病院訪問】

午後はOrmocの市庁舎へEastern Visayas Regional Medical Center(EVRMC)のLory医師の姉でもあり、Department of Interior and Local Government (DILG)のMunicipal Local Government Operations Officer(MLGOO)を務めるLucy氏に会いにいきました。市庁舎内の国際機関等のオフィスを訪問しましたがWHOのヘルスクラスターコーディネーターは出張中でした。台風以来、保健医療関係の研修等があちこちで開催されており地元の医療従事者も出張続きで大忙しです。

その後、HuMA医師たちはODHを訪問し、院長先生に聞き取りを行いました。当時病院前の敷地に展開していた国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)やマーシーマレーシアのテントは年始に撤収され、現在は修復された病院で病院スタッフが診療を行っています。周辺の授産施設も被災し、経済的に困窮し私立病院を受診できない患者が増えたため、公立病院であるODHの受診者は以前と比べて増加したままとのこと。マーシーマレーシアが地元の看護師12人を6か月間、臨時雇用する費用を助成しており助かっているとのことでした。また、昨年12月HuMAは週末にODHの診療補助をしましたが、週末は支援チームが少なかったため大変助かったという評価をきくことができました。

HuMAロジ2名はLucy氏の紹介でSabin Resort Hotelにて開催中の災害対策セミナー、国際移住機関(IOM)のオフィス、政府の仮設住宅サイトをそれぞれ訪問しました。

【メリダ町長との面会】

22日午後、Sabin Resort HotelにてにおいてMerida町であるAntonio氏と面会しました。

・台風ハイエン被災により、住民は家や生活基盤を失い、怪我や病気も多く、様々な要望が寄せられた。

・そのような中、HuMAは逸早くMeridaに来てくれ、医療分野における支援を通じ、多くの住民を助けてくれたことを、Municipal Health Officer Solana医師からよく聞いていた。日本の皆さんとHuMAの皆さんに感謝している。

・台風から7か月が経ち、いまだ住民の要望を一つ一つ聞いていくことは困難だが、シェルター、農業や漁業の復旧、保健医療については、予算措置を行った。これからが復興の正念場だ。着実に予算を執行し、住民が安全・安心・健康に過ごせるよう邁進していきたい。

【Lucy氏とのインタビュー】

前出のLucy氏からヒアリングを行いました。

・Local Governmental Unit(LGU)の役割と機能について説明を受けた。

・保健医療活動を行う場合、フィリピンの行政システムの中の保健省 Department of Health(DOH)とだけ協議・調整を行ったとしても、実質的な支援活動を行うことは難しい。地方自治におけるすべての活動において、LGUがキーであり、MHOやRHUもDILGの傘下である。

・また、法的にはBarangay(村の意)は独立した行政組織であり、Municiparityの直接的な下部組織ではなく、何か活動を行う場合はLGUとの協議が必要。

・(HuMAがMeridaに入ったタイミングはどうだったか問うたところ)HuMAは被災後、DOH ダバオチームの3次隊を引き継ぐ形でMeridaに入り、RHUやバランガイでの診療活動を行ってくれた。タイミング的には非常に良かった。なお、ダバオチームについては、ミンダナオで発生した12月初旬の台風のため4次隊が来ていたとしても長く活動できなかったのではないか。結果論だが、HuMAが来てくれたタイミングは非常に良かった。

・HuMAの医療面のプロフェッショナルな活動はもとより、MHOのみならずDILGなどと非常によく情報共有、協議、調整、報告を行ってくれた。村のHealth Staionなどで巡回診療を行った団体はいくつもあるが報告のない中、HuMAの最終活動報告書は非常に丁寧にかつ詳細に記載されており、有用な情報だ。感謝している。

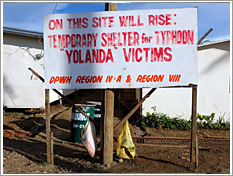

【IOM・仮設住宅団地訪問】

Tacloban市でも長屋タイプの仮設住宅を数か所訪問しましたが、入居者は、妊婦や小さな子供、高齢者、障がい者のいる世帯や危険地域に住む貧困層等を優先的に地方自治体が選んで決めているということでした。ニーズに対する供給数が妥当かどうかはわかりかねましたが、少なくとも建設された仮設住宅団地には集会所や共有の炊事場、トイレシャワー等の水回りが計画されており、無計画に元の場所で個別再建が始まっているような居住エリアに比べると衛生的で、各住戸の玄関まわりの通路は必ずといっていいほど植栽が施されたりベンチがおかれたり炊事コーナーになっていたりと、居住者がそれぞれ住みやすく工夫している様子で、そこで家族・友人が談笑している風景がよく見受けられました。

これらの仮設住宅の使用期限は半年から1年で、その後は2通りあり、ひとつはドナーによって建設された住宅に入居するもので無償で住み続けることはできるが売却は禁止されているとのことで、もう1つは住宅局が用意する低価格住宅を購入するというもので、こちらは月額150ペソくらいで20年ローンを組み、売買も可能ということでした。日本円に換算すると一戸あたり約8万円ですが大きさや敷地、エリア等によってばらつきはあるようです。現在、もともと住んではいけない危険地域に違法占拠していた世帯が同じ場所で自力再建を始めていますが、代替案もないため、政府もいざとなれば移設できるようなニッパ椰子などの簡便な素材を使うことを条件に再建を許容している様子でした。

|  |

| 政府によって建てられた仮設住宅 | 台風ハイエン被災者のための仮設住宅、とサインが |